ECビジネスの顧客体験を考えるとき

公開日:2025年09月04日

更新日:2025年09月04日

顧客体験を検討することはECに限らず非常に重要です。多くの企業でECを単に販売チャネルと考えるべきではないと言われて長いですが、ある意味、ECは自社が考える顧客体験の実現/向上のためのものと言っても過言ではありません。ここでは一般的に体系化された内容というよりは、筆者が実際に会社やクライアントで、ECに関して事業戦略等を検討する際にベースとしていた考えを記載しております。従来のステレオタイプの考え方にとらわれ過ぎて失敗しないようにという余計なお世話であり、実務に使えるのではないかと思う考え方です。

対象が多様化していく〇〇体験

顧客体験の考えの周辺では、〇〇体験や〇〇価値という用語が増殖しています。なんだか、バズワードのような扱いでもあり、最近のマーケティングという言葉と同様に、考え方が肥大/多様化しているようです。本来、マーケティングの考え方の1つだったものが、大きく解釈されたために顧客体験そのものが整理されないとわかりにくくなっているほどです。(説明や提案を聞く際に、ここでの「〇〇体験」はこういう意味で使っていますと言われないと、本当に分かりにくいというのが実感です)

「〇〇体験」という言葉を使っている場合は、単に言葉をこねくり回しているだけでなく、主体/事業者側が何を提供しようと考えているのか、顧客/ユーザーをどう考えているのかで、ちゃんと言葉を選び、定義づけているか考えたいものです。そして、基本、行きつく先が同じでも、実際に自分のビジネスで考える際には、〇〇という言葉が何を対象としているかをちゃんと意識することが大切です。

一般的なユーザーエクスペリエンスとカスタマーエクスペリエンスとは

主な〇〇体験は、一般的に、ユーザーエクスペリエンス(UX:User Experience) とカスタマーエクスペリエンス(CX:Customer Experience)といわれるものです。両方とも顧客の体験に関する概念ですが、ユーザーエクスペリエンスは製品やサービスの使用の体験、カスタマーエクスペリエンスは顧客が企業と接触するすべてのものから、顧客との関係全体の体験を考えるとされているようです。

もう少し詳しく述べると

ユーザーエクスペリエンス:

ユーザー(利用者、使用者)が製品やサービスを使用する際に感じる使いやすさ、感覚、満足度等の経験であり、製品自体のデザイン、機能、操作性等、製品そのものの利用の体験にフォーカスするものです。たとえば、Webサイトやアプリのクリエイティブ、機能、使い勝手、製品の外見、仕様、使いやすさ、設計、デザイン等が要素です。

カスタマーエクスペリエンス:

企業の顧客が、その企業の提供する製品/サービスの使用はもちろん、使用に至る前の認知から購入、そして、購入前のサポート、アフターサービス等、企業との間で体験するすべてを指しています。一般的には、接客、CS対応、配送、アフターサポート等がカスタマーエクスペリエンスの主な要素といわれています。

ユーザーエクスペリエンスとカスタマーエクスペリエンスの関係:

上記の考え方では、ユーザーエクスペリエンスはカスタマーエクスペリエンスの一部のように見えます。それもあり、カスタマーエクスペリエンスを考えるためには、もちろん、顧客が製品やサービスをどのように利用するか(ユーザーエクスペリエンス)を理解することは不可欠です。そして、カスタマーエクスペリエンスを向上させるために、企業が提供する製品やサービスのユーザーエクスペリエンスを改善することが重要な要素の一つになります。

ECの顧客体験について

筆者は、どの言い方を厳格に使うべきかということはあまりこだわりませんが、〇〇にあたる対象が「何か」が重要と考えています。そして、ECを単純にサービスと考え、ユーザーエクスペリエンスというのは物足りない気がしますので、少なくとも、ここでは顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)とし、上記だけでは説明できないことを説明していきます。

「そこ」で買う理由

実店舗でもECサイトでも、「そこ」でしか買えない商品であったりすれば、それで意味があります。しかし、仕入れて売る小売業がECを始めたり、これまで小売等に卸してきたメーカーが直販ECを始め同じ商品を売っている場合も、「そこ」で買う理由は見出しにくいと言えます。

実際に、流通に配慮して値下げもできない、EC用商品を開発する等、売り方に悩み、思考がストップしているメーカーからよく相談を受けます。(スーパー等の小売で買える同じ商品をメーカーECである「そこ」で買ってもらえうるわけがない等といった理由です) 実店舗等では、「そこ」まで来てしまえば、他の店にわざわざ行って買うには、物理的な移動や時間が必要で、少しくらい欲しいものと違っても、価格が最安値でなくてもいいやということも多いと思います。ところが、オンライン上だと他に行くのはとても簡単です。

顧客になぜ「そこ」で買ってもらえるのかを考えることが、ECビジネスのある種の起点とも言えます。「そこ」で買ってもらえる理由の一つこそが、すなわち提供すべき価値であり、その価値を提供するための顧客体験となります。ただし、ECサイトだけを「そこ」と言っているわけではなく、ECサイト上の経験だけを「顧客体験」とみなしているわけではありません。

筆者が考えるECの顧客体験

そもそも、ECは小売、または直販のあるメーカー、サービス業にとって、「単なるチャネルではなく、目指す顧客体験を実現/向上させるもの」という定義すらあります。逆に言ってしまえば、顧客体験が向上しないのであれば、ECはないほうがよいのです。顧客体験が向上しないのであれば、実店舗だけ、従来の流通経路経由だけと売上は変わらないはずです。

ある企業では、あえてECは行わず、わざわざ店舗に来ないと商品が買えないという打ち出しで(≒顧客体験を提供して)、成功しました。店舗(「そこ」)に行かないと買えないという特別感を感じるという顧客体験を提供するという考え方もあるのです。

そのうえで、筆者がセミナー等で話しているメインメッセージの1つが、ECの顧客体験は、くどいようですが、商品の使用での体験を言うのではなく、

『何らかの情報に触れ、サイトに到達、サイト内で商品を探し、見つけ、評価し、決定し、支払をして、配送を選ぶ等の買うためのフローを経て、商品が届くのを待ち、商品を受け取り、開梱し、商品を目にし、触れて、使い、体験し、評価し、人に見せ、人に評価してもらい、人に話し、再注文するといったプロセス等の体験全体』

ということです。上記の一般的なカスタマーエクスペリエンスより、具体的で範囲が広くなっていると思います。また、一見、カスタマージャーニーのようと言われますが、この段階では違います。カスタマージャーニーマップは、マーケティング戦略を具体的に検討する際のツールなので、ここでは、もっと手前の大きな考え方として述べています。なので、あまり具体的でなくてよいですが、イメージをしてくださいということです。

カスタマージャーニーマップとは

マーケティング戦略を戦術レベル/実践レベルで実行する際に、具体的な手法を検討するためのツールです。そもそも、カスタマージャーニーマップを作るために、ペルソナを決めなくてはいけません。更に、ペルソナの前にちゃんとターゲットを決める必要があります。安易に「カスタマージャーニーマップ」や「ぺルソナ」に進めてはいけません。ペルソナもツールなので、大きく構想や戦略を考える場合に、まぜこぜにして利用してはいけません。

EC全体をプロダクトとして考える

プロダクトとは、直訳すれば、製品や商品となります。SaaS企業やオンラインサービス企業等では、そのプラットフォーム/システム全体をプロダクトと呼んでいます。筆者が関係している海外のデジタル企業でも、ECサイト、その他のサービス、機能、選択肢等をプロダクトと呼んでいることも多いのです。そして、事業戦略としてプロダクトの戦略を考えていきます。

それを踏まえ、あえての拡大解釈した言い方で、著者は、EC全体をプロダクトと考えていると、下記のように説明しております。

『何らかの情報に触れ、サイトに到達し、サイト内で商品を探し、見つけ、評価し、決定し、支払をして、配送を選ぶ等の買うためのフローを経て、商品が届くのを待ち、商品を受け取り、開梱し、商品を目にし、触れて、使い、体験し、評価し、人に見せ、人に評価してもらい、人に話し、再注文するといったプロセス全体』で

「顧客に接するもの(および接するものを通じて提供する価値)すべてをプロダクト」と考える

です。そのうえで、プロダクトに対する戦略を考えていくということです。

「顧客に接するもの」は、サイト、サイト内の機能、コンテンツ、商品、商品情報、DM、メルマガ、SNS、支払、配送、包装等すべてです。

顧客体験の対象が、製品やサービスだけでないことに対応するような考え方ですが、例えば、ECでの戦略(例えば、マーケティング戦略)を考える際に、メーカーやサービス業のように、自社の製品やサービス自体をプロダクトとしてマーケティングを考えるのではなく、上記のような範疇でEC全体の要素全部を対象として、プロダクトマーケティングをして欲しいということです。

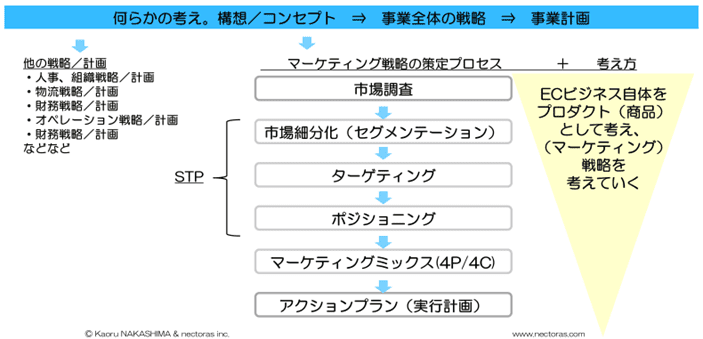

ECビジネス自体をプロダクト(商品)として考え、(マーケティング)戦略を考えていく

【参考】(ECと一般的なマーケティングの考え方)

もともとマーケティングはマスプロダクトのメーカーのために考えられたもので、いろいろと進化してはいますが、いまだに従来のメーカー視点を引きずっているような内容や考えも多いので、異論もあるかとは思うのですが、あえて、この種の説明をよくしております。

メーカーの商品開発のことをプロダクトマーケティングと言います。商品開発や製品を商品にするプロセスといった言い方もされますが、対象の商品をプロダクトとして、どうマーケティングしていくかを考えていくことです。一般にはマーケティング戦略の流れで、STP(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)を決め、そのターゲットとポジショニングに合わせ、商品の4P(プロダクト、プライス、プレイス、プロモーション)や4C(カスタマーバリュー、カスタマーコスト、コンビニエンス、コミュニケーション)を決めていくこととされています。

マーケティング戦略を考えるときに、安易にECサイトに掲載して販売する商品のマーケティング戦略を考えると、ECは4Pのプレイス(販路)か4Cのコンビニエンス(入手のしやすさ)にしかならず、ECビジネスの展開の検討には不十分です。

上記したように、EC全体をプロダクトとして考えて、マーケティング戦略を考えましょう、ということです。

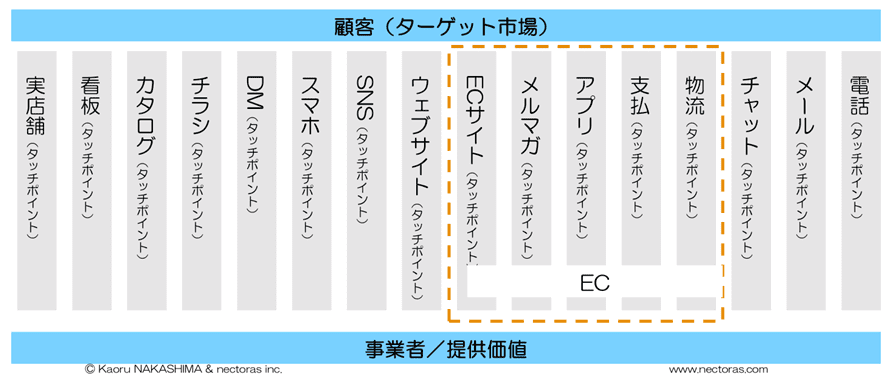

ECのタッチポイント

そして、プロダクトとして『何らかの情報に触れ、サイトに到達し、サイト内で商品を探し、見つけ、評価し、決定し、支払をして、配送を選ぶ等のフローを経て、商品が届くのを待ち、商品を受け取り、開梱し、商品を目にし、触れて、使い、体験し、評価し、人に見せ、人に評価してもらい、人に話し、再注文するといったプロセス』で提供するすべての情報、コンテンツ、機能、サービス等の顧客との接点となりうるものをタッチポイントと言っています。

経営目線で言うと、EC自体が一つのタッチポイントですが、ECにフォーカスすると、上記のECを構成する、すなわち、ECの顧客体験を提供するすべてが一つ一つタッチポイントになります。ECは、EC自体としてのタッチポイントという位置づけと、その中にたくさんのタッチポイントを持つという二重構造であると言えます。

EC自体もタッチポイントであり、その中にも様々なタッチポイントを持つ

支払方法もサイト上で、購入フローの中で、顧客に触れる重要なタッチポイントであり、顧客体験を形作る一つです。決済方法が、分かりやすい/選びやすいというインターフェースやユーザビリティもありますし、支払方法自体が分かりやすい/使いやすい、その顧客に合っているかどうかで目指す顧客体験を実現/向上できるかが決まってきます。

タッチポイントのあるところに「接客」はある。ECにバックオフィス業務はない

商品情報作成、受注処理等、実店舗ではバックオフィス業務とカテゴライズされるような部分、EC部門でもいまだに間接業務のようなイメージを持っている人が多い役割が、実は、顧客に直接触れる重要な接点であり、顧客体験を実現する場でもあります。筆者は、これら部分をECの「接客」部門のような扱いをしてきました。サイトのデザインや商品は、もちろん「接客」となるのですが、商品説明、支払、配送等も顧客と直接触れるわけですから「接客」なわけです。実店舗の顧客に見えない場所での作業を表すバックオフィスとは全く違う考えをしなくてはいけません。このことは、事業としての位置づけは、もちろんのこと、商品説明、支払、配送等の担当者の姿勢、モチベーションにも大切なことになります。結果、取り組まれるディテールが、「接客」の向上、顧客体験の向上に大きく反映されます。

顧客体験は、大きな意味合いからと実績ベースから考える

ここまでの顧客体験の説明と、そのベースとなるプロダクトやタッチポイントの考え方を踏まえ、「『企業が提供したい』コンセプト上の大きな意味合いでの顧客体験とタッチポイント毎に提供したい具体的な体験」および「『実績ベースの』実際に顧客が受けているタッチポイント毎体験」の2方向から考えていきます。

顧客体験は、コンセプトや構想レベルで考え、企業が顧客に提供すべき「大きな/全体としての、意味合いの顧客体験」と、それを実現するためもしくは実際の顧客がタッチポイント毎に経験する「具体的な顧客体験」の2つの段階があると考えています。

「大きな意味合いでの」考えを起点として、ブレークダウンして「具体的な」なものを想定していきます。ものごとを考えるときは、「大きな」考えだけでも、「具体的な」なものを細かく考えるだけでもだめで、必ず、「大きな意味合いでの」考えの方向性の中で、細かいものを想定していくことが重要です。それは、コンセプトと計画、実施と同じように、首尾一貫した考えで、ブレずにかつ速やかに決めて、実行するためのセオリーです。

また、実績がある場合や新規の場合での参考となるような具体的な情報がある場合は、「具体的な」なものを積み上げていき、上記のブレークダウンされたものとすり合わせて、決めていきます。これがもう一つの方向です。

例えば、コンセプトレベルで考えられた、「上質な体験」や「価格に対する満足度」、「商品を選ぶ楽しみを享受する」といったレベルの大きな意味合いの顧客体験(もしかすると体験から受け取る価値といったほうがよいかもしれません)の考えがあり、各タッチポイントの一つ一つの具体的な体験を想定したとします。タッチポイント毎の実績がこれらにあっていればよいですが、「商品写真が求めている質感に達していない」、「配送料が高すぎる」、「商品が少ない、探しにくい」などが受け取られた場合は、想定と実際の結果が違うということであれば、「大きな意味合い」を踏まえながら、具体的な想定は修正していきます。

その顧客体験の想定は正しいのか

実は顧客体験に正しい正しくないはありません。想定されている大きな意味合いの考えに合っているかがポイントになります。そして、結果が違えば、それは想定が正しくなかったとは言えるでしょう。

まず、「コンセプト」や「あるべき姿」に合っているか

想定されている「顧客体験」は、まず、筆者が別でよく述べている「コンセプト」であり、「あるべき姿」に合っているかです。(コンセプトとは、実際、コンセプトでも、構想でも、テーマと呼んでもいいのですが、「自社が行うべき、あるべきECの姿」という意味合いで、そして、「『どんな(提供)価値』を『どんな人』に『どのように提供』して『どんな体験』をして欲しいかという一貫した考え」です。まず、細かく緻密な計画ではなく、これらの要素が入った、ちゃんと自分事で考えられた大きな考えです) 「あるべき姿」を提供できている「そこ」で、体験できることが「顧客体験」になるわけです。

しかしながら、クチコミや他の人の評価を重要視しているのに広告以外では目につかなかったり、お仕着せの商品説明が多かったり、品揃えが売りなのに価格の安さを強調、シニアのワンストップショップを標榜しているのにデザイン優先等、とんちんかんな事業者をよく見かけます。そういうちぐはぐな経験をしていることに消費者は気づきますし、または、無意識に自身が求めているものと違うと感じ、そのECを利用しなくなります。せっかくコンセプトがあっても、徹底できなければ意味はなく、目指す顧客体験を実現できないはずです。

目指す顧客体験以外の要素/レベルは後回しで

まず、コンセプトに基づいて「あるべき姿」を準備し、体験してほしいことを提供できるようにすることが重要です。もちろん、すべてのタッチポイントで質の高いものを提供することが理想ですが、他の点は最低限のレベルでも、本来「体験してほしい」ことが確実に提供できているかが重要となります。

「よい体験」とは人によって違いますし、企業が提供したいと考えている体験も違います。ある部分で質が高いもの/サービスだからすべての顧客、企業によい体験とは限りません。時間を優先している人に、並んでいる時間にラグジュアリーな椅子を提供しても、よい体験とは思われず、そんなことより。。。となるでしょう。ラグジュアリーショップと、ディスカウントショップでは期待したい/体験したいものが違うのはおわかりでしょう。

例えば、本当は、すべてのタッチポイントのレベルが高く、使いやすいのがいいのかもしれませんが、商品も接客も上質を望む顧客に上質なECを提供するのであれば、商品は言うまでもなく、サイトの作り、写真の質、配送や梱包の扱い、メール等の言葉づかい等は、上質でなければなりません。しかしながら、価格や配送日数は競合より安く、早いということはどうでしょうか、それらは許容範囲内であれば必須ではありません。翌日配送の必要はないけれど、配送ステータスがちゃんとわかり、届いたキレイな梱包をみてワクワクするような状況を作ることのほうが目指す体験を作り出すのに役立つと筆者は優先的に実行していました。

また、価格至上主義を顧客体験としているのであれば、ユーザビリティや配送方法、他社では標準になるような機能はあえて省き、それで節約できたリソース、費用を価格に反映させるといったことも顧客体験の実現でしょう。実際、筆者がかかわっていたECでは、使い勝手に関する顧客からの不満に、「その分、価格に反映させていただいています」と言い切った対応をしていました。価格という観点から「そこ」で買うことに意味を見出した顧客には、最適な顧客体験なわけです。

それらが、十分にできていて、さらにまたは究極まで磨き上げられていれば、他の部分のレベルを上げていくこともよいでしょう。しかし、まだ、本来の部分の改善の余力があるのであれば、ターゲットとしている顧客からは、それらの要望のほうが高いと言えるのではないでしょうか。

他社と同じような顧客体験を提供して、同じような商品を売っていては、「そこ」で買う理由は見いだせません。

新規のECでは、想定してサイトを始めいろいろな要素でEC全体を構築していくわけですが、実際始まってしまって、想定と違うことも多く現れると思います。その際も、短期で一つ一つに反応するのではなく、ある程度のスパンで、また、ある程度、高い視点で検討し、コンセプトに合うかどうかで顧客体験を修正していくのかなと思います。どうしても、コンセプトに合わないということであれば、そのEC事業自体の問題となりますので、別の次元での話になります。経営が、その次元で変わるまでは、現行のコンセプトの徹底が、結果として、いろんな意味で、成功または改善の近道になります。

では、どんな顧客体験を提供すればよいのか?

1つの回答はありません。会社、事業によって、そして、時期、状況によって違いますし、どのような顧客体験を提供したいかという「会社」または「担当者」の意思によっても違ってくるものと思います。

最終的には、EC検討の最初に考えたであろうコンセプトに合っているか、実際に自社の状況に合わせて考えられているかが重要で、それ以外の制限事項はないということです。そのうえで、大きな意味合いの顧客体験を考え、具体的な想定をし、実施しながら得られたことを踏まえて反映していきます。その際、目先過ぎる修正はせずに、大きなレベル感で決めていくことがよいでしょう。

まとめ

世の中に顧客体験という言葉が多用されているため、意図や対象を明確にして使わなければなりませんが、ECの目的は、究極、顧客体験の実現/向上です。構想/コンセプトに基づいた、ECのあるべき姿、そして、「そこ」で買う理由を作っていくのに顧客体験という考え方は非常に重要です。構想/コンセプトで考えられた大きな意味合いの顧客体験を各タッチポイントで実現させていきます。

また、単純に他社事例をまねてもうまくいきません、バズワードや耳障りのいい話に振りまわされないように、自社の提供すべき顧客体験を作り上げていきましょう。